□牡丹晚报全媒体记者 孟欣 牛文杰

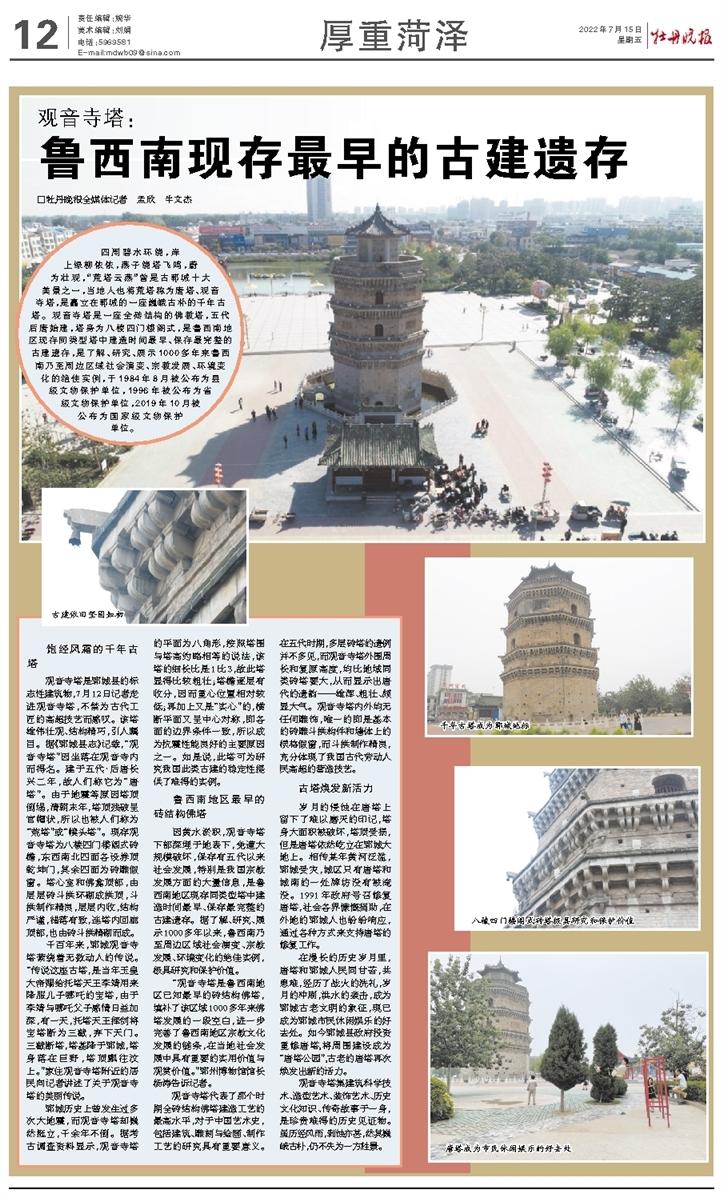

四周碧水环绕,岸上绿柳依依,燕子绕塔飞鸣,蔚为壮观,“荒塔云燕”曾是古郓城十大美景之一,当地人也将荒塔称为唐塔、观音寺塔,是矗立在郓城的一座巍峨古朴的千年古塔。观音寺塔是一座全砖结构的佛教塔,五代后唐始建,塔身为八棱四门楼阁式,是鲁西南地区现存同类型塔中建造时间最早、保存最完整的古建遗存,是了解、研究、展示1000多年来鲁西南乃至周边区域社会演变、宗教发展、环境变化的绝佳实例,于1984年8月被公布为县级文物保护单位,1996年被公布为省级文物保护单位,2019年10月被公布为国家级文物保护单位。

饱经风霜的千年古塔

观音寺塔是郓城县的标志性建筑物,7月12日记者走进观音寺塔,不禁为古代工匠的高超技艺而感叹。该塔雄伟壮观、结构精巧,引人瞩目。据《郓城县志》记载,“观音寺塔”因坐落在观音寺内而得名。建于五代·后唐长兴二年,故人们称它为“唐塔”。由于地震等原因塔顶倒塌,清朝末年,塔顶残破呈官帽状,所以也被人们称为“荒塔”或“幞头塔”。现存观音寺塔为八棱四门楼阁式砖檐,东西南北四面各设券顶乾坤门,其余四面为砖雕假窗。塔心室和佛龛顶部,由层层砖斗拱环砌成拱顶,斗拱制作精良,层层内收,结构严谨,错落有致,连塔内回廊顶部,也由砖斗拱精砌而成。

千百年来,郓城观音寺塔萦绕着无数动人的传说。“传说这座古塔,是当年玉皇大帝赐给托塔天王李靖用来降服儿子哪吒的宝塔,由于李靖与哪吒父子感情日益加深,有一天,托塔天王挥剑将宝塔断为三截,弃下天门。三截断塔,塔基降于郓城,塔身落在巨野,塔顶飘往汶上。”家住观音寺塔附近的居民向记者讲述了关于观音寺塔的美丽传说。

郓城历史上曾发生过多次大地震,而观音寺塔却巍然挺立,千余年不倒。据考古调查资料显示,观音寺塔的平面为八角形,按照塔围与塔高约略相等的说法,该塔的细长比是1比3,故此塔显得比较粗壮;塔檐逐层有收分,因而重心位置相对较低;再加上又是“实心”的,横断平面又呈中心对称,即各面的边界条件一致,所以成为抗震性能良好的主要原因之一。如是说,此塔可为研究我国此类古建的稳定性提供了难得的实例。

鲁西南地区最早的砖结构佛塔

因黄水淤积,观音寺塔下部深埋于地表下,免遭大规模破坏,保存有五代以来社会发展,特别是我国宗教发展方面的大量信息,是鲁西南地区现存同类型塔中建造时间最早、保存最完整的古建遗存。据了解、研究、展示1000多年以来,鲁西南乃至周边区域社会演变、宗教发展、环境变化的绝佳实例,极具研究和保护价值。

“观音寺塔是鲁西南地区已知最早的砖结构佛塔,填补了该区域1000多年来佛塔发展的一段空白,进一步完善了鲁西南地区宗教文化发展的链条,在当地社会发展中具有重要的实用价值与观赏价值。”郓州博物馆馆长杨涛告诉记者。

观音寺塔代表了那个时期全砖结构佛塔建造工艺的最高水平,对于中国艺术史,包括建筑、雕刻与绘画、制作工艺的研究具有重要意义。在五代时期,多层砖塔的遗例并不多见,而观音寺塔外围周长和复原高度,均比地域同类砖塔要大,从而显示出唐代的遗韵——雄浑、粗壮、颇显大气。观音寺塔内外均无任何雕饰,唯一的即是基本的砖雕斗拱构件和墙体上的棂格假窗,而斗拱制作精良,充分体现了我国古代劳动人民高超的营造技艺。

古塔焕发新活力

岁月的侵蚀在唐塔上留下了难以磨灭的印记,塔身大面积被破坏,塔顶受损,但是唐塔依然屹立在郓城大地上。相传某年黄河泛滥,郓城受灾,城区只有唐塔和城南的一处牌坊没有被淹没。1991年政府号召修复唐塔,社会各界慷慨捐助,在外地的郓城人也纷纷响应,通过各种方式来支持唐塔的修复工作。

在漫长的历史岁月里,唐塔和郓城人民同甘苦,共患难,经历了战火的洗礼,岁月的冲刷,洪水的袭击,成为郓城古老文明的象征,现已成为郓城市民休闲娱乐的好去处。如今郓城县政府投资重修唐塔,将周围建设成为“唐塔公园”,古老的唐塔再次焕发出新的活力。

观音寺塔集建筑科学技术、造型艺术、装饰艺术、历史文化知识、传奇故事于一身,是珍贵难得的历史见证物。虽历经风雨,剥蚀亦甚,然其巍峨古朴,仍不失为一方胜景。