□张宗建

成武县位于菏泽西南部,东接济宁市金乡县,西靠定陶、曹县,南北分别与单县、巨野相邻。成武县历史悠久,此地在大禹治水成功后,先民开始“下丘居土”,逐渐出现了一批具有规模的小型城邑。从考古发现来看,成武一带在夏商时期应为重要的陶器制作中心之一,除大量陶器发掘出土外,还在文亭湖发现了商周时期的窑坑、陶井群、陶水管等。

西周初文王便分封此地为郜国,相传今成武郜鼎集村正是当时的郜国国都郜城。秦时,成武始置县,文献中又有“城武”之称(明代曾改名“城武”,1958年复名“成武”),其千年古县的称谓即可追溯于此。

成武县民间艺术事项丰富,尤以地方民歌、戏曲为盛,被称为中国民间花腔独唱曲,山东民歌的代表曲目《包楞调》即出于此地。另外,分别以成武县四平调剧团与成武县文化馆为保护单位的地方戏曲剧种四平调、大平调也先后入选国家级非物质文化遗产保护名录。

除此以外,成武县民间美术资源亦有相当分布,主要类型包括剪纸、纸扎、塑神、黑陶、刻瓷等,而成武县历史上亦有悠远的民间画工传统,艺人身份多以画神画庙者为主。《成武县志》曾述:“境内旧时多庙宇,几乎村村有庙,有的一村多庙。因此,塑神像和画庙堂画也成为一种职业,人们称为‘画匠’。他们根据传说和戏曲舞台形象结合人们的愿望,创作出男女老幼、文武忠奸、释道儒巫各种形象,具有一定的艺术价值。”

这些塑神像与画庙堂画的艺人,在画神塑神工作之外,亦有将木版年画作为另一谋生手艺者,故在成武县也遍布有一定的年画艺人群体存在,其生产题材广泛,包括门神、灶神、财神、牛马王、天地神马、书本子、罩方画、冥币等。

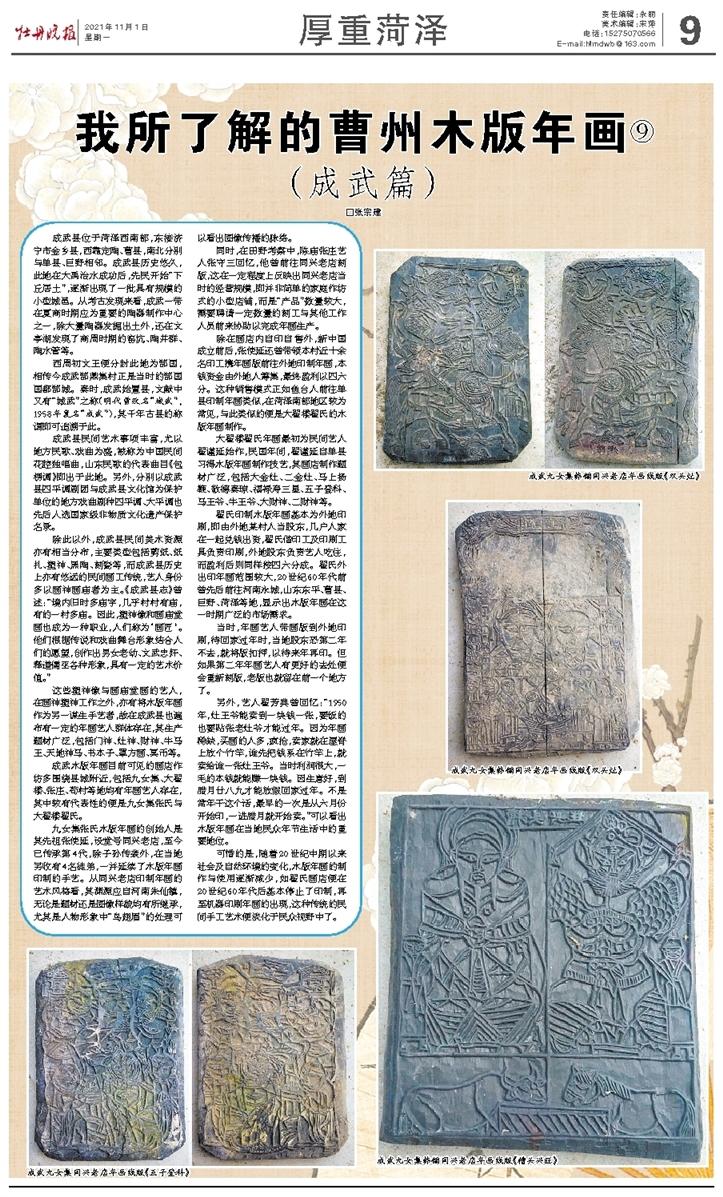

成武木版年画目前可见的画店作坊多围绕县城附近,包括九女集、大翟楼、张庄、苟村等地均有年画艺人存在,其中较有代表性的便是九女集张氏与大翟楼翟氏。

九女集张氏木版年画的创始人是其先祖张使延,设堂号同兴老店,至今已传承第4代,除子孙传袭外,在当地另收有4名徒弟,一并延续了木版年画印制的手艺。从同兴老店印制年画的艺术风格看,其渊源应自河南朱仙镇,无论是题材还是图像样貌均有所继承,尤其是人物形象中“鸟翅眉”的处理可以看出图像传播的脉络。

同时,在田野考察中,陈庙张庄艺人张守三回忆,他曾前往同兴老店刻版,这在一定程度上反映出同兴老店当时的经营规模,即并非简单的家庭作坊式的小型店铺,而是“产品”数量较大,需要聘请一定数量的刻工与其他工作人员前来协助以完成年画生产。

除在画店内自印自售外,新中国成立前后,张使延还曾带领本村近十余名印工携年画版前往外地印制年画,本钱资金由外地人筹集,最终盈利以四六分。这种销售模式正如鱼台人前往单县印制年画类似,在菏泽南部地区较为常见,与此类似的便是大翟楼翟氏的木版年画制作。

大翟楼翟氏年画最初为民间艺人翟谨延始作,民国年间,翟谨延自单县习得木版年画制作技艺,其画店制作题材广泛,包括大金灶、二金灶、马上扬鞭、敬德秦琼、福禄寿三星、五子登科、马王爷、牛王爷、大财神、二财神等。

翟氏印制木版年画基本为外地印刷,即由外地某村人当股东,几户人家在一起兑钱出资,翟氏偕印工及印刷工具负责印刷,外地股东负责艺人吃住,而盈利后则同样按四六分成。翟氏外出印年画范围较大,20世纪60年代前曾先后前往河南永城,山东东平、曹县、巨野、菏泽等地,显示出木版年画在这一时期广泛的市场需求。

当时,年画艺人带画版到外地印刷,待回家过年时,当地股东恐第二年不去,就将版扣押,以待来年再印。但如果第二年年画艺人有更好的去处便会重新刻版,老版也就留在前一个地方了。

另外,艺人翟芳典曾回忆:“1950年,灶王爷能卖到一块钱一张,要饭的也要贴张老灶爷才能过年。因为年画稀缺,买画的人多,疯抢,卖家就在屋脊上放个竹竿,谁先把钱系在竹竿上,就卖给谁一张灶王爷。当时利润很大,一毛的本钱就能赚一块钱。因生意好,到腊月廿八九才能放假回家过年。不是常年干这个活,最早的一次是从六月份开始印,一进腊月就开始卖。”可以看出木版年画在当地民众年节生活中的重要地位。

可惜的是,随着20世纪中期以来社会及自然环境的变化,木版年画的制作与使用逐渐减少,如翟氏画店便在20世纪60年代后基本停止了印制,再至机器印刷年画的出现,这种传统的民间手工艺术便淡化于民众视野中了。