□牡丹晚报全媒体记者 胡云华

马拉松起源于公元前490年的一场战争,雅典人胜利的喜讯传回,负责传讯的士兵却因长途奔波而牺牲。1896年举办的现代第一届奥林匹克运动会上,马拉松赛跑成为正式比赛项目,士兵为送信所跑过的距离,成为该赛事的全程距离,目前大多以42.195公里为准。

自2008年北京奥运会以来,“全民健身”意识逐渐深入人心,马拉松赛事在全国各地不断涌现,吸引了更多人参与到这项运动中。

在菏泽及各县区,有这样一群人,他们因马拉松聚在一起,又因马拉松走向全国各地的赛道,用热爱与坚持,向社会各界传递着菏泽自信、健康、奋斗、拼搏的城市名片。

近日,菏泽马拉松爱好者接受了牡丹晚报全媒体记者的采访,讲述了他们与马拉松的故事。

各区常组织晨跑活动, 群内成员逾千人

11月24日6时许,夜色尚未褪去,风裹挟着初冬的寒意,冲向街边几名晨起锻炼的市民,却并未逼退他们健身的热情。

市大剧院广场附近灯影斑驳,广场外沿的行道上,一团被夜色笼罩的黑影伴随着脚步声,自东向西而来,队伍很快就从牡丹晚报全媒体记者的镜头前一晃而过,转身看过去,只见最前方的队旗在灯影里飘动。

队伍即将完成预定距离的最后一圈时,洒水车从旁边经过,见有人在跑步,司机立刻关闭了洒水装置,收获了队员们的挥手致谢。完成运动计划后,身穿运动装的队员在广场前合影、修整,并自豪地展示了“菏泽跑吧”的队旗。

牡丹晚报全媒体记者发现,尽管户外气温较低,但队员们无论男女都是轻装上阵。休息片刻后,众人才穿上外套、稍微交流,最终各自散去。

据了解,目前,市区与各县区参与马拉松运动的居民已达1000余人,市区根据方位分为5个队,定陶、鄄城等县区也有各自的队伍,人数最少的分队也有50余人。平日里,成员们用社交软件建群交流,并分区组织线下马拉松活动。

为健康开跑,欲跑遍100个城市

菏泽马拉松人群是什么时候、如何组织起来的?带着这些问题,牡丹晚报全媒体记者采访了菏泽马拉松群体的组织者刘孝臣。

“2014年,母亲生病住院,我在医院照顾她。那年冬天,雪下得很大,虽然各方面都做了最大努力,母亲也受了很大苦,但还是没能挽回她的生命。我是糖尿病患者,那时就想,与其生病了再治疗,还不如自己锻炼好身体。”刘孝臣回忆道,他立即找了两个朋友商量,一起建了交流群。那年冬天,陪他训练跑马拉松的只有两个人,3个身影孤孤单单地跑过菏泽城的清晨与黄昏,坚定地向着心中的远方迈出每一步。

跑吧是全国第一大跑步组织,所以,刘孝臣跟朋友最初为交流群取名时,就定了“菏泽跑吧”四个字。这些年里,他们带着这个名字,陆续踏上了全国各地的马拉松赛道。

在这个过程中,无论是早晨跑时遇到早起锻炼的陌生人,还是听说菏泽有谁跑步成绩非常出色,刘孝臣都积极地与之交流沟通。

“很多朋友都是在路上跑步遇见的,大家都是喜欢运动锻炼的人,只是,一件事总需要有个人来牵头组织,才能把大家聚在一起。可以说,我们是有‘相同共振系数’的人,只需要在遇见时彼此打个招呼,交流一下锻炼情况,很快就能熟络起来。就这样,在菏泽一起跑步的朋友越来越多,跑马拉松的也达到一两千人。”刘孝臣说。

有了更庞大的队伍,刘孝臣就热心地维护大家的交流互动,时常组织线下跑步活动,时常关注全国各地的比赛公告。

“很多比赛,因为报名者众多,最终是否能参与需要主办方抽签确定。咱菏泽跑马拉松的人多,很多比赛都能抽到,大家赶去参赛的途中也有了伙伴。在赛道上,打出咱菏泽的名号,别的地区参赛者对咱们的成绩也有了一定的了解。”刘孝臣说。

一切都比最初更美好、更热闹了,但仍有些意外,给热情不减的菏泽跑友浇一盆冷水。

今年9月,某城市主办方临时更改比赛规则,让原本报名参赛的两支队伍颇受打击。但菏泽的马拉松跑友想以此为国庆献礼,为菏泽争光。不是没有愤怒过,也不是没有委屈,但大家互相鼓励着完成了比赛。

对刘孝臣而言,他有自己的目标:跑100个城市,参加100场全程马拉松,写100篇记录感受的文章。

刘孝臣说:“用脚步丈量一个城市的土地是很快乐的,能真切地加深对一个城市的了解。”

如今,50岁的刘孝臣已经跑过51场全程马拉松。他的文章里,记录了他和队员们在每个比赛城市的点点滴滴,读起来令人感觉温馨且充满生活气息。

全马“大神”炼成记

家住市黄河路的刘玉华从小热爱运动,在加入菏泽马拉松队伍之前,经常自己跑步锻炼。2018年,菏泽举办马拉松时,35岁的刘玉华想检测自己的锻炼效果,便报名参赛。

“可是,我没有接受过专业训练,虽然前半程一直在前列,但后半程觉得越来越累。参赛者很多,有人逐渐超过了我,我看着对方的背影,觉得很无力,就想以后再也不跑马拉松了。过了终点,我看自己的成绩还行,还算满意。”刘玉华说。

没想到,就是这次比赛,让菏泽马拉松西区队长郭忠强发现了刘玉华的天赋。

因为菏泽马拉松成绩好的几乎都在群里,大家彼此认识,跑得过自己的都有谁,郭忠强掰着手指都能数得过来。突然出现一个“这么能跑”的陌生人,他自然加倍关注。

经过多方打探,郭忠强如愿找到刘玉华,自此,西区队伍里又多了一个马拉松“大神”。

张志方最初坚持冬泳,接触马拉松后,跃跃欲试要参加比赛。但刘孝臣劝他,一定要训练一段时间之后再接触比赛。8个月后,张志方参加了日照马拉松。半马成绩不错的他,在大家的鼓励下,决定报名全马。

“我一开始跑得很快,看到前方有非洲人,距离我只有50米,一高兴就加快了速度,但腿立刻就抽筋了。救助车开过来,让我接受救助。可我只要上了车,成绩就被取消。”张志方回忆道,他当即拒绝了救助。

回家后,因为要照顾家庭,张志方把训练时间提前到每天清晨4时许。

2017年,参加青岛马拉松时,张志方按自己的计划“战胜了”十八坡,取得不错的成绩。一周后,他又完成了40余公里的训练。

比赛总不会一帆风顺,参加东营马拉松时,张志方经历了比日照那场比赛更难堪的“惨败”。他拒绝别人帮他放松抽筋的双腿,一瘸一拐地走下了赛道,坐在路边,张志方很想放声痛哭。可作为一名退伍军人,他不允许自己在人前流泪。

同伴看出了他的窘境,就轻轻地把外套盖在张志方的头上,遮住了他的脸。那个瞬间,早已情绪崩溃的张志方再也支撑不住,双手捂住脸,躲在黑暗里开始痛哭。

“‘再也不跑了’,当时,我就是这样想的。可我知道,凡是跑马拉松的人,都会坚持下去。”回家后,张志方面对家人中风的重压,一边抽时间跑步、游泳,一边借此疏解生活压力。就这样,重压之下,他的体能素质不断提升。

之后的比赛中,张志方与队友的成绩越来越好,哪怕偶尔再出现腿抽筋、被迫下场,也没有再冒出过要放弃的念头。

刘宝玉在队伍中属于“知识型大神”。

采访过程中,众人纷纷表示,刘宝玉经常在群里分享训练技巧,帮大家科学、合理地进行训练,尽量避免在运动中对身体健康造成损伤。

接受采访时,刘宝玉表现得十分谦逊。他说:“我最初有90公斤,锻炼也是为了减肥健身,从2016年开始参加马拉松比赛。”

他买过专业书籍、关注专业平台信息,到北京等城市出差时,如果遇见与马拉松训练有关的短期专业培训课,就报名去听。积累了一定的训练知识后,刘宝玉就整理出来,发到群里与大家分享。

“我最初训练时受过伤,虽然没有影响我对跑马拉松的热情,但还是希望更多人能在锻炼过程中保护好自己。跑步入门比较简单,但像打篮球一样,一项运动总需要一些专业技巧。”刘宝玉说,在参加马拉松比赛的队员中,有人为了乐观享受、积极参与,但他是奔着比赛成绩去的,一些更科学的训练方法必不可少。

2017年底,妻子孕产期,刘宝玉为了照顾家庭,将每月200公里的训练强度减少了一半,但一直没有中断。工作太忙时,他就调整每天的锻炼时间,曾早4时起床锻炼,6时跑完回家,再照料妻子、准备上班。

马拉松东队的王敏身材高挑。她说她体重最初90公斤,刚开始锻炼时是为了减肥,怕伤到膝盖,就控制锻炼强度。在小区附近跑步时,她遇见菏泽跑吧的队员,知道有这样一个群体,当即决定加入。现在,王敏跑马拉松已经一年半了,体重控制在65公斤。她总感觉是马拉松让她变得更自信,平时与群友交流锻炼,也让她对生活充满信心。

夫妻、姐妹 一起参与马拉松运动

在菏泽的马拉松队伍中,有许多是亲人一起参与,相互鼓励着坚持下来。

家住市长江路的张春雁家养了一只马犬,她每天早4:30起床,在小区附近遛狗。

“跑马拉松的梅姐经常遇到我,看我总早起遛狗,就跟我聊天,希望我也加入队伍。”张春雁回忆道,最初她完全跟不上队伍的节奏,跑一公里都气喘,但还是在后面跟着慢跑,逐渐能跑5公里、10公里。

喜欢跑马拉松后,张春雁就动员丈夫王福现一起跑。

“我说我跑不动就没跑,后来送媳妇去参加比赛,她怂恿我跟她一起报名‘迷你马拉松’,我试了试。媳妇跑在前面,我在后面看着,就感觉必须追上她。”王福现说,他参与马拉松运动,纯粹属于“妇唱夫随”。

比赛过后第二天,王福现开心地早起喊妻子去跑步,积极性比妻子还高。

“后来,我们互相鼓励着跑步,有时我照顾孩子,他自己去跑。渐渐地,他的成绩超过了我。”张春雁说,两个子女看到他们跑马拉松,都非常佩服,在学校里也积极参加体育运动和比赛。

夫妻两人表示,他们会坚持一起跑到老,这项运动对他们来说已经是一种生活状态。据了解,平日里,其他队员称呼这对夫妻为菏泽马拉松的“神雕侠侣”。

家住市区东部的成圆圆、成杰是姐妹俩一起跑马拉松。据了解,姐妹俩最初也是因为减肥才接触到马拉松。

“姐姐看到我跑步瘦了好多,也开始跑步。平日里我们分开锻炼,周末约在一起锻炼,现在,在中间不休息的情况下,她已经能跑半程马拉松的距离。”成圆圆说,在跟姐姐一起跑马拉松之前,她报名参加过比赛,成绩还算满意。姐妹俩都感觉,自从开始跑马拉松,身体素质明显增强,免疫力有所提升,原本对此并不支持的父母也开始逐渐改变了观念。

坚持40余年,80岁老者仍在跑马拉松

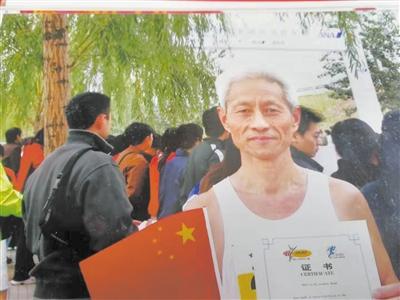

在业内,鄄城的姜信乾被晚辈认作“菏泽马拉松第一人”。他从上世纪70年代开始坚持长跑,如今,仍精神矍铄地陆续踏上祖国各地马拉松赛事的跑道。

1983年,姜信乾参加了菏泽市第二届职工运动会,获得5000米、10000米长跑第二名。两年后,他又参加了山东省第二届职工运动会。这是姜信乾最早参与的正式比赛。

“自从开始运动,我几乎没进过医院,身体一直很健康。后来,中央电视台的郓城籍记者,也是运动员,告诉我北京有马拉松比赛,鼓励我去参加。1999年,我60岁,第一次参加了北京马拉松比赛,跑了半程,用了1小时36分钟。之后,我逐渐参加全程的比赛。”姜信乾说,当时,全国只有17个城市办马拉松比赛,如今已经发展到332个,这让他很高兴。与几十年前自己孤独地跑在路上不同,他认识了更多喜爱这项运动的人。

截至今年,仅北京马拉松,姜信乾就参加过11次,有时候在赛场上遇到世界各地的年轻人,对方总拉着他拍照。“他们说,我这么大年纪了、满头白发,还在跑马拉松,他们想激励他们的父母。”老人笑着说。

这些年,姜信乾常带着老伴参加比赛。赛后,老两口就去旅游、爬山、骑自行车。子女们对老两口独自旅游完全不担心,他们信得过父亲的健康状况。小孙子也以老人为榜样,在学校里打篮球、参加体育比赛。

“在海南比赛时更有意思,比赛场地在苏东坡被流放过的儋州。山区里全是上下坡,气温特别高,路上遇到水我就往身上浇。那次是我跑得最慢的一次,全程用了5小时零几分。”近年来,除了大风雨等恶劣天气,姜信乾从未中断跑步,平日里他读书、写字、打太极,感觉身体状况还可以。

对于晚辈们对他“菏泽马拉松第一人”的称赞,老人很谦虚。他说他记得的,是比赛途中遇见的风景,是与老伴儿走过的山川和城镇;他很高兴看到更多人参与马拉松运动,也对国家的体育事业蓬勃发展感到自豪。