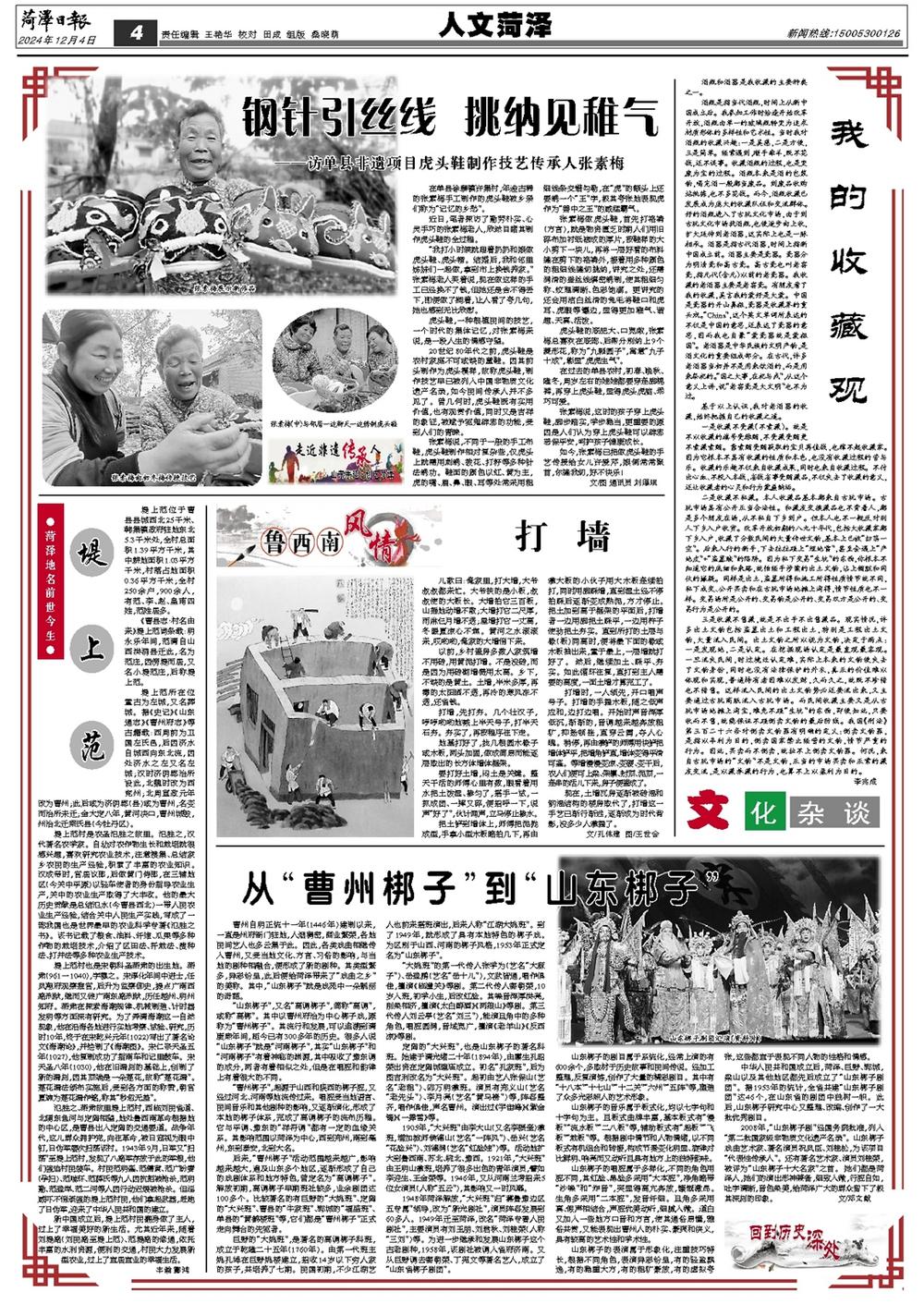

在单县徐寨镇许集村,年逾古稀的张素梅手工制作的虎头鞋被乡亲们称为“记忆的乡愁”。

近日,笔者探访了勤劳朴实、心灵手巧的张素梅老人,欣然目睹其制作虎头鞋的全过程。

“我打小时候就跟着奶奶和娘做虎头鞋、虎头帽。结婚后,我和邻里姊妹们一起做,拿到市上换钱养家。”张素梅老人笑着说,现在做这样的手工已经换不了钱,但她还是舍不得丢下,即便做了搁着,让人看了夸几句,她也感到无比欣慰。

虎头鞋,一种根植民间的技艺,一个时代的集体记忆,对张素梅来说,是一段人生的情感守望。

20世纪80年代之前,虎头鞋是农村家庭不可或缺的童鞋。因其前头制作为虎头模样,故称虎头鞋,制作技艺早已被列入中国非物质文化遗产名录,如今民间传承人并不多见了。曾几何时,虎头鞋既有实用价值,也有观赏价值,同时又是吉祥的象征,被赋予驱鬼辟邪的功能,受到人们的青睐。

张素梅说,不同于一般的手工布鞋,虎头鞋制作相对复杂些,仅虎头上就需用刺绣、拨花、打籽等多种针法绣功。鞋面的颜色以红、黄为主,虎的嘴、眉、鼻、眼、耳等处常采用粗细线条交错勾勒,在“虎”的额头上还要绣一个“王”字,极其夸张地表现虎作为“兽中之王”的威猛霸气。

张素梅做虎头鞋,首先打袼褙(方言),就是物资匮乏时期人们用旧碎布加衬纸裱成的厚片,按鞋样的大小剪下一块儿,再将一层好看的布料缝在剪下的袼褙外,接着用多种颜色的粗细线缝纫挑纳,讲究之处,还需润滑的蚕丝线缜密绣制,使其粗细匀称、纹理清晰、色彩饱满。更讲究的还会用洁白丝滑的兔毛将鞋口和虎耳、虎眼等镶边,显得更加稚气、谐趣、天真、活泼。

虎头鞋的底肥大、口宽敞,张素梅总喜欢在底部、后帮分别纳上9个菱形花,称为“九颗圆子”,寓意“九子十成”,彰显“虎虎生气”。

在过去的单县农村,初春、晚秋、隆冬,周岁左右的娃娃都要穿连脚棉裤,再穿上虎头鞋,显得虎头虎脑、乖巧可爱。

张素梅说,这时的孩子穿上虎头鞋,脚步踏实,学步稳当,更重要的原因是人们认为穿上虎头鞋可以辟邪恶保平安,呵护孩子健康成长。

如今,张素梅已把做虎头鞋的手艺传授给女儿许爱芹,娘俩常常聚首,你缝我纫,好不快乐!

文/图 通讯员 刘厚珉