作者: 文杰 来源: 牡丹晚报 发表时间: 2021-01-29 10:43

□记者 文杰

“四大扇,两杆号,一听就是大平调”,大平调距今已经有500余年的发展历程,由于它的定弦、唱腔都比号称高调的山东梆子、定名反调的横笛梆子(即河北梆子)低,所以称为平调。又因它使用的梆子长50厘米、2.5公斤重,当地观众也叫它“大油梆”,故又称为大梆戏。二十世纪五十年代之后通称为“大平调”。

大平调艺术在菏泽一直有着深厚的群众基础和很高的艺术价值,从诞生起就深受群众欢迎和喜爱。现大平调在山东境内的演出以东明为中心,遍及冀、鲁、苏、豫、皖五省城乡。近日,牡丹晚报全媒体记者采访到国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人吴从印,他12岁开始登台,一亮相就获得观众好评,后随团经常活跃于苏鲁豫皖四省边界的农村。

自幼喜欢戏剧 12岁拜师学艺

记者在东明县地方戏曲非遗传承保护中心,见到国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人吴从印,他正在和团员们排练新创作的大平调剧目。

吴从印老家在东明县陆圈镇,他自幼爱戏,儿提时就喜欢跟随家人到附近的镇上去看戏,回家的路上总要“喊”上几句戏词。“那时候娱乐方式比较少,慢慢地就喜欢上了戏曲,常常幻想着有一天自己能够登上舞台唱上一出。”1978年2月,县大平调剧团招收学员,吴从印前去报名,应试后顺利进入剧团。

“当时我才11岁,虽然喜欢戏曲,但对大平调还不是十分了解。当时招了六十多名学员,入班后,我先是随其他老师学唱,后拜师于著名大平调演员郭盛高,主工须生行当。”吴从印告诉记者。

“当时老师是一句一句地教,那时候用的是磁带,条件也比较艰苦。每天天不亮要就要起床,在老师带领下到城墙上吊嗓子。除了白天学习,晚上下课后自己还要练习。”在老师的教导下,吴从印进步很快,12岁正式登台演出。对于第一次登台演出,吴从印至今记忆犹新。

那时一边登台演出,一边学戏练功。吴从印学习刻苦努力,练习持之以恒,在老师的指导下进步很快。不几年就学会了郭盛高常演的剧目:《百花亭》《收姜维》《反徐州》等,能担任主演独当一面。郭盛高去世后,吴从印成了剧团的一号须生。

热爱大平调 再难也不愿舍弃

大平调演出活跃于苏鲁豫皖四省,吴从印随剧团经常到外地演出。当时条件差,交通工具只有一辆三轮车,人和道具都在车上,小小的一辆车通常是满满当当,遇到路况不好,一不注意人就掉下去。尤其是到了冬季演出的时候,演员们穿着单薄的戏服,经常冻得瑟瑟发抖。待遇不高,条件又艰苦,当初一起进戏团的演员陆续离开了。“那年月的工资是二十多块钱,演出一场接一场,一个月都不能回家一次。”忆及过往,吴从印感慨不已。

吴从印成家之后,上有老下有小,微薄的工资根本顾不上家里的生活,家人有些不理解,吴从印有次狠狠心决定不干了,但回家后怎么想也舍弃不了大平调。“晚上到家之后,天明又回去了,在家那一晚上没睡好,还想着戏怎么演,真是热爱这个剧种不愿放弃。”

戏曲市场的日趋冷淡和演出条件的艰难,依然无法阻挡吴从印对大平调艺术的执着追求和不懈努力。“因为当时待遇不好,进来的演员陆续离开。尽管别人都走了,我也没想过退缩,既然选择了戏曲之路,我就要走下去。”他是这样说的,也是这样做的,倔强和执着在他身上体现得淋漓尽致。

刻苦钻研 演技得到观众认可

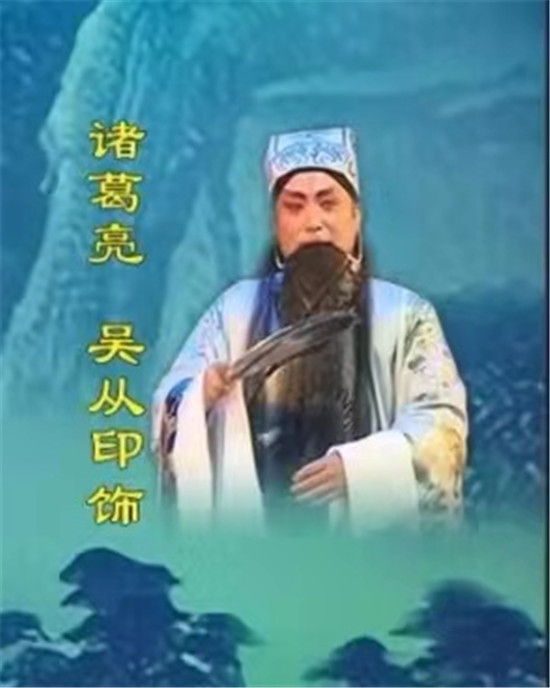

吴从印音域宽广,嗓音洪亮,吐字清晰,爆发力强,他行腔流畅,继承和发扬了老师郭盛高的诸多特点。一折《三传令》赢得了观众的高度赞扬,并获雅号“白牛”,以映其恩师“黑牛”。吴从印在大平调戏曲舞台上塑造的诸葛亮,英气、帅气、豪气、大气兼备,表现出诸葛亮久经沙场、历尽人生忧患的沧桑感。他的唱腔潇洒舒展,明快流畅,体现出诸葛亮的宽广胸怀和将帅风度,令观众听得荡气回肠,敬佩不已。此外,他所饰演的《游四门》中的姚瑞龙、《反徐州》中的徐达、《阴阳扇》中的张健、《大登殿》中的薛平贵、《贬海瑞》中的海瑞,以及现代戏《好人二叔》中的二叔等形象,都给观众留下深刻印象。

1985年,东明县大平调剧团应邀晋京演出《姐妹皇后》,吴从印饰演男主角刑部尚书管叔贤,不仅唱腔好,而且扮相洒脱,举手投足甚有威严。著名词作家乔羽观后为其题词曰:“玉润珠圆”,著名戏剧家马少波也为其演出成功题词表示祝贺。

2018年5月,吴从印被评定为第五批国家级非物质文化遗产代表性项目代表性传承人。评审意见中这样评价吴从印:比较全面掌握大平调须生的表演技能、技巧,长期坚持基层演出,在传统剧目和新创剧目中都有成功的舞台形象塑造,表演风格突出。在华东地区具有广泛的观众群体,在业内外具有较高的代表性和影响力。传承脉络清晰,传承能力与传承愿望较强。经过评审组评审,申报人吴从印符合国家级非物质文化遗产代表性传承人评审标准,同意推荐为第五批国家级非物质文化遗产代表性传承人。

吴从印刻苦钻研,虚心向老艺人学习,艺术修养不断提高,他从艺四十余年来,获奖颇多。2001年4月,他参加山东省戏曲青年演员汇演,在大平调《天水关》剧目中饰演诸葛亮,获山东省文化厅颁发的演员一等奖;同年4月参加菏泽市首届戏曲节,在大平调《百花亭》一剧中饰演李白,获演员二等奖。2003年8月,在山东省齐鲁音像出版社录制的《天水关》《反徐州》《阴阳扇》等10个传统剧目中,担当主唱。2004年4月,参加菏泽市第二届戏曲节,在参演剧目《收姜维》中饰演诸葛亮,获演员一等奖。2005年9月,参加菏泽市首届中青年戏曲演员大赛暨“十大名演”评选,获菏泽首届戏曲“十大名演”称号。

收徒传艺 让大平调推陈出新

吴从印以弘扬民族传统戏曲和打造艺术精品为己任,演出剧目近百部,成功塑造了《收姜维》《华容长歌》中的诸葛亮,《反徐州》中的徐达,《阴阳扇》中的张健,《收岑彭》《收邳彤》中的邓禹,《大登殿》中的薛平贵,《白玉杯》中的海瑞,以及现代戏《好人二叔》中的二叔、《大西瓜、小西瓜》中的牛皮筋等舞台人物形象。

近年来,吴从印带领剧团积极参与“送戏下乡”等文化惠民工程,每年在乡镇演出均超过400场,极大地丰富了群众的精神文化生活。同时,他还手把手地为徒弟和团员们传艺授课,“老师教导我们很用心,都是手把手地教,台词一句一句地纠正,跟老师能学到很多东西,”吴从印的学生袁帅告诉记者。

寒来暑往,转眼间吴从印在大平调剧团已坚守四十年,“每次来到演出现场,看到那么多热情的观众,我就浑身是劲。”吴从印说,“大平调是我们的地方戏,是国家级非物质文化遗产,我作为一个大平调演员,有义务也有责任把它传承下去,更好地发扬光大。”

鲁公网安备 37172902372011号

鲁公网安备 37172902372011号